гҖҗжҺҲжҘӯзҙ№д»ӢгҖ‘йЈҹе“ҒиЎӣз”ҹеӯҰе®ҹйЁ“пҪһзҷәиүІеүӨгҒ®гғ’гғҹгғ„гҒ«иҝ«гӮӢпҪһ

2022е№ҙ06жңҲ28ж—Ҙ

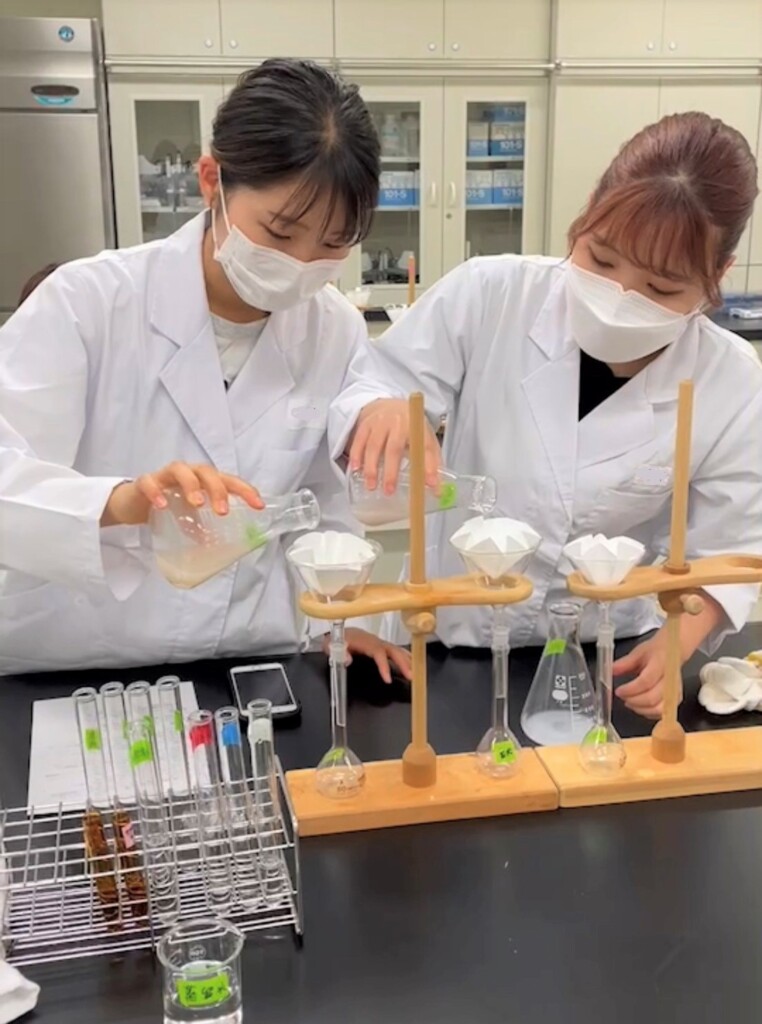

гӮҜгғ©гӮ№гғЎгӮӨгғҲгҒЁжҘҪгҒ—гҒҸе®ҹйЁ“пјҒ

В

з®ЎзҗҶж „йӨҠ士科2е№ҙз”ҹгҒ®гҖҢйЈҹе“ҒиЎӣз”ҹеӯҰе®ҹйЁ“гҖҚгҒ®жҺҲжҘӯгҒ«еҜҶзқҖеҸ–жқҗвҳ…

В

в—ҸйЈҹе“ҒиЎӣз”ҹеӯҰе®ҹйЁ“гҒЈгҒҰ

йЈҹе“ҒгӮ’жүұгҒҶдёҠгҒ§йҮҚиҰҒгҒӘгҖҢйЈҹе“ҒиЎӣз”ҹгҖҚгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰ

жҘҪгҒ—гҒҸе®ҹйЁ“гӮ’гҒ—гҒӘгҒҢгӮүзҗҶи§ЈгӮ’ж·ұгӮҒгӮӢжҺҲжҘӯвҷӘ

В

е®ҹйҡӣгҒ®зҸҫе ҙгҒ§дҪҝз”ЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢж©ҹеҷЁгӮ„гӮӯгғғгғҲгӮ’з”ЁгҒ„гҒҰе®ҹйЁ“гӮ’иЎҢгҒҶгҒӢгӮүгҖҒ

е°ҶжқҘеғҚгҒҸгҒЁгҒҚгҒ«еҝ…иҰҒгҒ«гҒӘгӮӢгҖҢиЎӣз”ҹз®ЎзҗҶгҒ®гғқгӮӨгғігғҲгҖҚгӮ’гҒ—гҒЈгҒӢгӮҠгҒЁеӯҰгҒ¶гҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷ

еӢ•з”»гӮ’гғҒгӮ§гғғгӮҜ✔

В

д»Ҡж—ҘгҒ®еҶ…е®№гҒҜгҖҢзҷәиүІеүӨгҒ®е®ҡйҮҸе®ҹйЁ“гҖҚ

В

в—ӢзҷәиүІеүӨгҒЁгҒҜгғ»гғ»гғ»

зҷәиүІеүӨиҮӘдҪ“гҒҜиүІгҒҢгҒӘгҒҸгҖҒиӮүйЎһгҒ®иүІгӮ’й®®гӮ„гҒӢгҒ«иҰӢгҒӣгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«ж·»еҠ гҒ•гӮҢгӮӢйЈҹе“Ғж·»еҠ зү©

зҷәиүІеүӨгҒҜзқҖиүІж–ҷгҒЁйҒ•гҒЈгҒҰгҖҒгҒқгҒ®гӮӮгҒ®гҒ«гҒҜиүІгҒҢгҒӘгҒ„гҒ‘гҒ©гҖҒ

е…ҘгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгғҸгғ гғ»гӮҪгғјгӮ»гғјгӮёгҒ®жҲҗеҲҶгҒЁеҸҚеҝңгҒ—гҒҰиүІгҒҢеҮәгӮӢгӮҲ

В

зҷәиүІеүӨгӮ’еӨҡйҮҸгҒ«ж‘ӮеҸ–гҒҷгӮӢгҒЁгҖҒиә«дҪ“гҒ«гӮҲгҒҸгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҖҒ

д»ҠеӣһгҒҜйӯҡиӮү/з•ңиӮүгғҸгғ гғ»гӮҪгғјгӮ»гғјгӮёгҒ«еҗ«гҒҫгӮҢгӮӢзҷәиүІеүӨгҒ®йҮҸгҒҢйҒ©жӯЈгҒӢгҒ©гҒҶгҒӢгӮ’иӘҝгҒ№гҒҰгҒҝгҒҫгҒ—гҒҹ

В

гҒҫгҒҡгҒҜе…Ҳз”ҹгҒӢгӮүе®ҹйЁ“гҒ®зӣ®зҡ„гғ»еҶ…е®№гҒ®иӘ¬жҳҺгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгҒқгҒ®гҒӮгҒЁжүӢй ҶгҒ®зўәиӘҚгӮ’гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹ

В

в—ҸжүӢй Ҷ

в… .гӮөгғігғ—гғ«(и©Ұж–ҷжә¶ж¶І)гғ»гғ—гғ©гғігӮҜгҒ®иӘҝж•ҙ

в…Ў.зҷәиүІеҸҚеҝң

в…ў.еҗёе…үеәҰжё¬е®ҡ

в…Ј.жҝғеәҰиЁҲз®—

В

в… .гӮөгғігғ—гғ«(и©Ұж–ҷжә¶ж¶І)гғ»гғ—гғ©гғігӮҜгҒ®иӘҝж•ҙ

йӯҡиӮүгҒЁз•ңиӮүгҒ«гӮҸгҒ‘гҒҰгҒҷгӮҠгҒӨгҒ¶гҒ—гҒҫгҒҷ еҲҶйҮҸгҒҜ2.5g

еҲҶйҮҸгҒҜ2.5g

еҲҶйҮҸгҒҜ2.5g

еҲҶйҮҸгҒҜ2.5g

жӯЈзўәгҒ«йҮҸгҒЈгҒҰгҒ„гҒ“гҒҶ

В

гҒқгҒ®гҒӮгҒЁгҒҜгҖҒе®ҹйЁ“гҒ«еҝ…иҰҒгҒӘи©Ұи–¬гӮ’жӯЈзўәгҒ«жё¬гҒЈгҒҰгҖҒе…ҲгҒ»гҒ©гҒ®йӯҡиӮүгӮ„з•ңиӮүгҒ«ж··гҒңгҒҰгҒ„гҒҚгҒҫгҒҷ

гҒ—гҒЈгҒӢгӮҠгҒЁжҢҜгҒЈгҒҰж··гҒңгҒҰгҒ„гҒҚгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶ

В

80в„ғгҒ®гӮҰгӮ©гғјгӮҝгғјгғҗгӮ№гҒ§20еҲҶй–“гҒӨгҒ‘гҒҰгҒӢгӮүжөҒж°ҙгҒ§еҶ·еҚҙ

гҒқгҒ®еҫҢгҖҒи©Ұи–¬гӮ’е…ҘгӮҢгҒҰе®Өжё©гҒ§10еҲҶж”ҫзҪ®

В

гӮҚйҒҺгҒ—гҒҰгғЎгӮ№гғ•гғ©гӮ№гӮігҒ«е…ҘгӮҢгҒҰгҖҒйҮҸгӮ’иӘҝж•ҙгҒ—гҒҫгҒҷ

В

в…Ў.зҷәиүІеҸҚеҝң

и©ҰйЁ“з®ЎгҒ«и©Ұи–¬гӮ’е…ҘгӮҢгҒҰеҸҚеҝңгӮ’иҰӢгҒҫгҒҷ

гҒҷгҒ№гҒҰгҒ®еҲҶйҮҸгӮ’еҗҲгӮҸгҒӣгҒҫгҒҷ

В

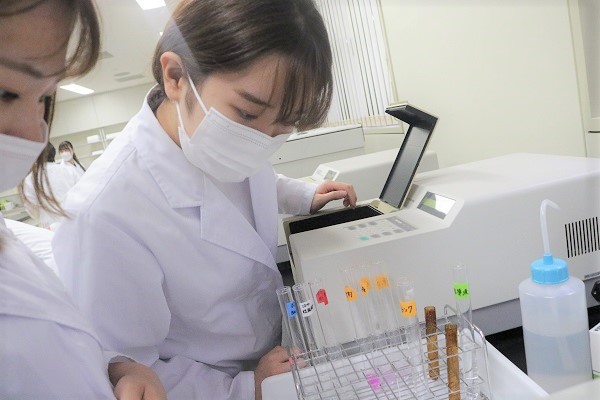

в…ў.еҗёе…үеәҰжё¬е®ҡ

жҝғеәҰгӮ’иЁҲз®—гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒеҗёе…үеәҰ(еҗёеҸҺгҒ•гӮҢгӮӢе…үгҒ®йҮҸ)гӮ’жё¬е®ҡгҒ—гҒҫгҒҷ

В

В

в…Ј.жҝғеәҰиЁҲз®—

зөҗжһңгӮ’гӮӮгҒЁгҒ«йӣ»еҚ“гҒ§иЁҲз®—

гҒ“гҒ®зөҗжһңгӮ’иёҸгҒҫгҒҲгҒҰгҖҢе“ҒиіӘз®ЎзҗҶгҒ®жң¬иіӘгҖҚгҒ«иҝ«гҒЈгҒҰгҒ„гҒҚгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶ

В

В

гҒ“гҒ®е®ҹйЁ“гҒ§еӯҰгӮ“гҒ зҗҶи«–гҒҜгҖҒз®ЎзҗҶж „йӨҠеЈ«еӣҪ家и©ҰйЁ“гҒ®еҮәйЎҢзҜ„еӣІгҒ®1гҒӨ

е®ҹйЁ“гӮ’гҒ—гҒӘгҒҢгӮүзҗҶи«–гӮ’еӯҰгҒ№гӮӢгҒӢгӮүгҖҒй ӯгҒЁиә«дҪ“гҒ§гҒ—гҒЈгҒӢгӮҠиҰҡгҒҲгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҒӯ

В

В

第36еӣһз®ЎзҗҶж „йӨҠеЈ«еӣҪ家и©ҰйЁ“еҗҲж јзҺҮ100пј…пјҒгҒ®дә¬йғҪж „йӨҠеҢ»зҷӮе°Ӯй–ҖеӯҰж ЎгҒ§дёҖз·’гҒ«еӯҰгҒјгҒҶ

В

гҒ“гҒ®иЁҳдәӢгҒёгҒ®гғҲгғ©гғғгӮҜгғҗгғғгӮҜURL

https://www.kyoto-eiyoiryo.ac.jp/blog/news/jikkenhasshoku2022/trackback/